Relatos del mundo de las plantas, cuarta parte

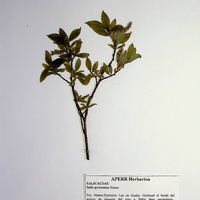

Sauce de los Pirineos.

Este arbusto que por sus dimensiones no alcanza ni la categoría de mata, pues en ocasiones no pasa de los 15cm y como máximo no sobrepasa los 50cm, es endémico de esa cordillera. Vive en el piso alpino por encima de los 1500m, llegando en ocasiones hasta los 2500m. A esas altitudes, el período de actividad del arbusto se reduce considerablemente, pues buena parte del año la pasa aplastado bajo una pesada capa de nieve que puede durar 6 meses. Su minúscula talla responde a necesidades de supervivencia sujeto a esas duras condiciones que impone el medio. Si hurgamos en la etiqueta de la muestra del herbario, (la etiqueta es una especie de DNI donde figuran todos los datos disponibles de las plantas), la fecha de recolección fue el 17 de agosto de 2011 y si observamos la muestra veremos que se encontraba en plena floración, una fecha muy tardía si la comparamos con los sauces de bajas altitudes que son los primeros arbustos en florecer ya a comienzos de marzo. Por otra parte, estas flores nos informan de que se trata de un ejemplar femenino, pues los sauces son dioicos, es decir que hay ejemplares o pies machos, y otros hembras, y cada uno de ellos dispone de flores según su género. Esta circunstancia complica más aún la ya difícil reproducción en estos hábitats pues los sauces necesitan del polen de los pies machos y la colaboración obligada de las abejas polinizadoras, aunque parece que el viento puede también contribuir a su polinización.

Estramonio. Higuera loca.

Es una hierba anual natural de los trópicos del continente americano (neotropical) que en poco tiempo se ha extendido por escombreras, huertas, cunetas y suelos removidos. Sus hojas raíces y semillas contienen el alcaloide hiosciamina, que puede derivar en atropina y escopolamina, todos ellos potentes alucinógenos. Sus hojas se han utilizado como droga causando varias muertes documentadas. Considerada como droga alucinógena, desde enero de 2004 está prohibida su venta, sin embargo, salvo en el caso de alguna plantación, no se controla su tráfico, e incluso hay anuncios de venta de granos de semillas en Internet de una muy conocida empresa multinacional.

Lampazo menor; lapatz.

Esta planta perenne de la familia de las asteráceas o compuestas, ha desarrollado un sistema de dispersión de semillas que consiste en adherirse al pelaje de los animales. Hay muchas plantas que confían a los animales ese cometido, pero el sistema de esta planta es especialmente eficaz y sencillo de comprobar.

¿¿Quien no ha jugado de niño con las bolas que forman los capítulos de los frutos de esta planta arrojándolos al jersey de nuestro compañero de juego para comprobar como se adhieren fuertemente a la ropa??

Esto mismo es lo que comprobó el ingeniero y cazador suizo G. Mestral, que cuando volvía tras una caminata por el campo con su perro se encontró con que traía consigo varias cabezuelas de frutos enmarañadas en su pelo. El tener que quitárselos uno a uno le permitió observar el eficaz diseño del sistema de las ganchudas púas de los frutos del lampazo y esta comprobación admiró de tal manera a este ingeniero, que le llevó a inventar el velcro, sistema que inspirado en la naturaleza, llevan muchas de nuestras prendas de hoy.

Orquídeas.

En ocasiones cuando hablamos de orquídeas de nuestro entorno la gente se sorprende de que las tengamos aquí. ¿Pero son silvestres? Aunque quizás no dispongan de la espectacular belleza de las procedentes de las selvas tropicales que llegan a las floristerías, las tenemos y también tienen bellas flores, aunque sean más menudas. Solo en Euskalherría y alrededores podemos encontrar más de 30 géneros de orquídeas y pasan de 100 las especies y subespecies. En general los compuestos químicos de las orquídeas, al secarse para naturalizarlas hacen ennegrecer la planta por lo que los ejemplares que se ven en los herbarios, como la especie O. sphegodes que ilustramos, no hacen justicia a la verdadera belleza que presentan en la naturaleza. Esta de Araotz en Oñate, era muy rara o inexistente en la vertiente cantábrica hasta que la encontramos en esta localidad. Asimismo, la orquídea de este herbario que lleva el nº FV1914 Neotinea maculata, encontrada en la misma localidad de Araotz, figuraba hasta entonces como muy rara en los Valles Atlánticos.

Euforbia. Tártago.

Esta especie de euforbia la podemos encontrar exclusivamente alrededor o en las mismas huertas donde medra, con la plena aquiescencia del campesino u horticultor urbano que las protege. Según el Dioscórides de Font Quer ha sido utilizada en medicina popular como vomitivo o como purgante, que obra dependiendo de si las hojas para preparar el brebaje se arrancan hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Nosotros no conocemos haberse utilizado para este menester, pero sí hemos escuchado a los propietarios de las huertas manifestar que sirven para ahuyentar a los topos. No sabemos si será eficaz para este cometido, pero es seguro que sus protectores contribuyen a que no desaparezca del entorno de las huertas en las que en muchas ocasiones conviven varios ejemplares. Esta especie es bienal y de toda la planta mana un hediondo jugo lechoso picante que contienen casi, sino todas, las especies de euforbias.

Flor del viento.

Esta pulsatilla casi siempre de única flor, entre tallo, pedicelo florífero y flor apenas alcanza los 20cm como máximo, aunque las del herbario no pasan de los 15cm. Sin embargo, su parte subterránea con sus gruesos rizomas que nos hablan de la longevidad y rusticidad de la planta, pueden juntamente con sus raíces superar varias veces la longitud de su parte aérea. Su área de distribución es un tanto reducida y de acuerdo con Flora Ibérica, habría de confirmarse su presencia en Navarra, en la localidad donde la hemos encontrado, en la Sierra Chiquita, en Genevilla, Navarra. En el mismo collado de areniscas ácidas hemos herborizado, la sabina negra, Narcissus asturiensis, gayubas, Thymelaea ruizii, Potentilla montana, Viola alba, Iberis saxatilis, y otras que comparten el mismo hábitat, plantas que por otra parte podemos contemplar, como decimos, en este herbario.

Esta endeble plantita anual es de la familia de las brasicáceas o crucíferas. Habitualmente no pasa de 15cm, es de las primeras en florecer al comienzo de la primavera, aunque sus diminutas y discretas flores pasan inadvertidas y tras la rápida fecundación y maduración de sus abundantes semillas, la planta desparece por completo. Tampoco figura en ninguna lista de los sesudos tratados de plantas medicinales de ningún autor pasado o presente. Y a eso mismo se refería el botánico y farmacéutico inglés W. Curtis cuando en 1777 describía esta Arabidopsis thaliana como…una planta “carente de virtudes y de usos particulares”.

Bueno, pues ha pasado de ser una planta casi inexistente a ser la planta más famosa del mundo. El motivo de tal cambio lo anunciaba la Comisión Europea en la página informativa CORDIS del 19 de diciembre de 2000 a bombo y platillo. Cuatro días antes, la revista Nature publicaba un artículo científico de un grupo de expertos en genómica en el que daban cuenta de que por primera vez se había logrado la secuenciación completa del genoma de un eucariota: la planta maravillosa (sic) planta llamada Arabidopsis thaliana, tras 9 años de trabajos de más de 114 investigadores en un programa financiado por la UE. EEUU y Japón en colaboración con otros países.

A partir de esa fecha, resumiendo diremos que sin lugar a dudas hoy nuestra modesta Arabidospis thaliana se ha convertido en la planta más famosa del mundo. Sus características biológicas y genéticas le han llevado a ser modelo para el estudio de la biología molecular, la fisiología y la genética de las plantas y está presente en todos los laboratorios del mundo que investigan en este campo. En Internet hay una enorme cantidad de información científica sobre esta planta, sin precedentes en cualquier otro organismo no humano. Como indicativo de lo que decimos solo añadir que anualmente se celebra una Conferencia Mundial de Arabidopsis thaliana y la de este año 2023, se ha celebrado entre el 5- 9 de junio en Chiba, Japón.

En los laboratorios, entre otros muchos aspectos que se investigan en esta planta, son las mutaciones que sufre para adaptarse a los distintos medios y hábitats que ocupa, datos, que son un recurso único para ser utilizados a posteriori en el estudio de aclimatación de otras plantas de interés económico. El motivo de que en el herbario existan 10 pliegos procedentes de otros tantos lugares, además de conocer su abundancia o escasez para el conocimiento de la flora, es que estos ejemplares pudieran servir como material de futuras investigaciones ya que los herbarios a futuro son una fuente información que hoy quizás no acertamos a vislumbrar y valorar adecuadamente.

La ortiga menor además de ser anual apenas sobrepasa los 60cm mientras que la ortiga común que es perenne, puede llegar a crecer la estatura de una persona. Crecen en los mismos ambientes nitrogenados que frecuenta el ganado, pero sin embargo la ortiga menor es mucho menos frecuente. Al contrario que las orquídeas, los principios químicos que contiene esta especie de ortiga no ennegrecen ni modifican prácticamente el color de la planta al secarse en el herbario. Al contrario, su química permite que la planta luzca su color natural a lo largo del tiempo, como se puede apreciar en este pliego.

Matacandil.

Las plantas de este pliego están herborizadas allá por el mes de abril con sus hojas y frutos aún verdes y todavía con alguna flor, estructuras que a la entrada del próximo invierno ya no quedará ni rastro de ellas y así las plantitas anuales que adornan le repisa del contramuro de un viejo edificio, como cada año, desaparecerán por completo.

Nadie podría imaginar que de esa inerte arenilla seca, en primavera, pudiera surgir vida alguna como por arte de magia, de la nada. Es el milagro que cada año nos ofrecen los terófitos o plantas anuales. Y el milagro se esconde en las diminutas semillas que duermen invisibles entre los restos de la argamasa del muro. Las semillas que esconden la vida del matacandil apenas si son nada, pues cada una pesa menos de 2 diezmilésimas de gramo, esto es que 10.000 semillas no llegan a pesar 1,4 gramos.

Esa minúscula masa de moléculas guarda en formato químico el genoma de planta que contiene todas las instrucciones que va a necesitar para sobrevivir y perpetuarse a través de nuevas semillas. Para cumplir con ese fin que le dictan los genes, debe de ejecutar procesos como la fotosíntesis cuya complejidad es tal que toda la ciencia del mundo que trata de imitar este proceso en pos de la energía ilimitada, gratuita y limpia no lo ha conseguido a pesar de todos sus intentos. Además, la semilla contiene la información necesaria para controlar las situaciones de estrés, la apertura y cierre de los estomas de las hojas, la circulación del agua, las respuestas a la luz y la temperatura, la lucha contra los fitófagos y patógenos y un largo etc. que tampoco conocemos exhaustivamente, sin olvidar que la semilla, en esa mínima masa, guarda una reserva de almidón para alimentar, durante los primeros días, a la plántula que nacerá de la semilla. No es sencillo ni tan siquiera imaginar cómo una masa total de diezmilésimas de gramo puede contener tanta y tan compleja información además del embrión, una fuente de nutrientes para las primeras fases de la vida del futuro vástago y una cubierta protectora.

De la familia de las leguminosas o fabáceas, solo existen 4 especies en la Flora Ibérica, las mismas que figuran en la Flora del País Vasco, y 2 subespecies más en la península Ibérica. La especie sativa que tomamos como ejemplo, tiene la consideración de muy rara en la vertiente cantábrica por lo que el ejemplar del herbario fue recolectado en un arenal de la localidad landesa de Capbretón donde localmente es abundante.

Esta planta como todas las de la familia de las leguminosas, tiene la particularidad de mantener una simbiosis radicular con capacidad fijadora de nitrógeno, un proceso químico de gran importancia para las plantas pues el nitrógeno después del agua es el compuesto más limitante para su crecimiento y a pesar de su abundancia en la atmósfera, que sobrepasa el 70% de su composición, escasea en el suelo, pues el atmosférico se encuentra en una forma química que no es asimilable por las plantas.

La simbiosis fijadora de N2 se forma cuando una bacteria del género Rizobium invade los tejidos de la raíz de la planta para formar nódulos fijadores de N, que podemos observar en las raíces de la imagen de esta planta. Tras formar el nódulo, la bacteria se encierra en su interior y sintetiza la enzima nitrogenasa que actúa como fijadora del nitrógeno atmosférico, transformándolo en nitrato o amonio asimilable por las plantas. Para que esta reacción se produzca en el interior del nódulo, hay que evitar el exceso de oxígeno pues reaccionaría con la nitrogenasa anulando así su poder fijador.

La leghemoglobina, una especie de hemoglobina vegetal, se encarga de esa tarea absorbiendo el oxígeno para mantenerlo al mínimo necesario para que las bacterias puedan respirar. Como en toda simbiosis la planta hospedadora que se beneficia del imprescindible nitrógeno, cede a cambio los carbohidratos que las bacterias necesitan para su subsistencia. La fijación biológica de nitrógeno (FBN) es un proceso de gran importancia ecológica pues parte del N2 fijado, como se ha descubierto recientemente, queda en el suelo y lo enriquece pues lo aprovechan todas las plantas vecinas, que lo introducen en la cadena alimenticia.

Jopillo de zorro.

Esta reseda cuyo nombre vulgar alude a la semejanza de su llamativa inflorescencia con el rabo del zorro, es propia de la mitad Este de la Península Ibérica y crece en suelos calizos nitrogenados de linderos de caminos y campos de cultivo donde frecuenta el ganado. El ejemplar del herbario fue recolectado en el borde de un cultivo de la localidad de Griegos, en Sierra de Albarracín, dentro del Parque Natural de La Serranía de Cuenca, comarca que cuenta con sobrados atractivos naturales para ser visitada.

Hierba de mar.

Esta fanerógama marina que recuerda a la Posidonia oceánica del Mediterráneo, crece en estuarios y marismas en aguas del hemisferio norte de no mucha profundidad. Junto a Z. noltii, es de las pocas hierbas marinas que se dan en el Cantábrico. Tanto el ejemplar de Z. marina como Z. noltii del herbario han sido recolectadas en el entrante marino de la localidad francesa de Hossegor, donde son frecuentes. Por el contrario, hemos rastreado el estuario del Deba sin resultado positivo.

Alhelí.

Las flores de esta rústica planta desprenden un delicadísimo aroma de alhelí, pero desengañaros, pues no lo ofrecen para nuestro deleite, aunque vanidosos así lo creamos, sino que su único fin es atraer a los polinizadores buscando conseguir una polinización cruzada. Y como en la naturaleza nada es gratis, los insectos mutualistas reciben a cambio el preciado néctar que las plantas elaboran como recompensa a su imprescindible contribución.

El ejemplar ha sido recolectado en la localidad de Felmín, en un roquedo cercano a la entrada de las espectaculares hoces de Vegacervera que han sido excavadas a lo largo de millones de años por el río Torío en la comarca leonesa de Los Cuatro Valles.

Espectacular ejemplar de sequoia del siglo XIX que se conserva en el Parque de Errekalde de Bergara. El gigantesco árbol asciende hacia el cielo buscando la luz sin competencia con sus vecinos. Si nos acercamos al árbol lo vemos tan gigantesco que nos hace sentir la poca cosa que somos a su lado.

Este pequeño junco habita al borde de pequeñas corrientes y estancamientos de agua. La del herbario procede de una turbera de Alabieta, un pequeño valle en una hondonada de la Sierra de Elgea entre Gipuzkoa y Araba que separa la vertiente cantábrica de la mediterránea. Se trata de una especie cespitosa que crece formando apretadas macollas que en Alabieta apenas sobrepasan los 25cm de altura. La vistosa floración estrellada es producto del nacimiento de los nuevos brotes extravaginales.

Olmo montano. Zumar; hostozabala.

En cierta ocasión, en una entrevista a cuenta del herbario, me preguntaron para qué servía un herbario. Entre otras cosas respondí algo así como que un herbario era un acta notarial redactada con pruebas de la diversidad de plantas existentes en un lugar y fecha determinadas. Y en ocasiones, con el tiempo, las afirmaciones se muestran un tanto disparatadas o por el contrario cobran sentido porque algún hecho se encarga de hacerlo.

Y esto es lo que me vino a la cabeza cuando hace unos años, 4 o 5, pasaba por allí y paré buscando la sombra de los árboles y el manantial de agua fresca que inagotablemente surge en el lugar donde recolecté esta muestra del olmo de montaña en la campa de Urbía. Al rato advertí que el olmo había desaparecido del lugar sin dejar rastro. Los olmos, desde hace más de 30 años sufren una enfermedad fúngica que se trasmite a través de un coleóptero y que ha causado estragos en las poblaciones de olmos de todas la especies en Europa y sin duda este es el motivo de la mala noticia de Urbía. Así, aunque desgraciadamente, el herbario ha servido como testigo, de que en ese lugar de Urbía, existió una vez un olmo que ha desaparecido. Este dato no constituye más que una anécdota, comparada con la cantidad y variedad de información de primer orden que guardan los herbarios, un tesoro para cualquier investigación científica sobre biodiversidad u otras disciplinas que se proyecte acometer.

Roble común o albar.

Es la especie a la que pertenece el famoso roble de Gernika, símbolo de las libertades de los vascos. Siempre habíamos escuchado que las bellotas del roble se utilizaban para el engorde del cerdo, pero hace pocos días hemos escuchado de boca un anciano de 101 años que haciendo gala de sus plenas facultades mentales nos ha descubierto otro uso que desconocíamos. Paseándolo en su silla de ruedas su hijo recogió una bellota del suelo y enseñándosela a su padre le preguntó si conocía a que especie de árbol pertenecía y la rápida respuesta de abuelo centenario fue: a un roble común. Y a continuación relató como en sus años mozos las bellotas del roble, moliéndolas, se utilizaban para suplir al café que tras la guerra civil era artículo de lujo imposible de conseguir. Y menos para un aldeano de a pie, como era mi primo Víctor.